Bienvenue dans un nouveau numéro de la chronique des "critiques express". A intervalles réguliers, la rédaction vous propose de courtes reviews sur des numéros de comics VO sortis récemment. L'idée est de pouvoir à la fois vous proposer une analyse des sorties attendues du côté des éditeurs mainstream et indé', parler également de runs sur la durée, et essayer de piquer votre curiosité sur quelques titres moins en vue. En somme, tout simplement de mettre en avant le médium comics dans nos colonnes autrement que par le prisme pur de l'article d'actualités.

Vous vous souvenez quand vous aviez mis en pause vos études, les partiels et les révisions pour suivre ce pote de classe un peu cinglé, qui vous proposait un trip de quelques semaines dans les Balkans ? Ni une ni deux, vous étiez partis. Avec deux sweats et une 3Ds dans le sac à dos. Mis l'appart' en sous loc' pour une copine de province qui avait décidé de passer un peu de temps sur la capitale, laissé les chats aux dans la maison de campagne, tt vous aviez pris la route. C'est normal : le monde est vaste, l'aventure n'attend pas, et on ne vit qu'une fois. Bien sûr, une fois arrivé à destination, vous avez pu réaliser que le pote en question était en fait un indépendantiste avec pas mal de contacts dans les prisons russes. Et que ce plan vacances entre bros était surtout un motif pour vous éloigner du pays, et vendre vos organes sur le marché noir. Mais hey. Il avait des dettes de jeu, faut comprendre aussi.

Bref, une fois rentré au pays, délesté d'un rein et d'un poumon, vous avez tenté de plaider votre cause au directeur de thèse, justifié votre retard d'une manière ou d'une autre... et comme par hasard, celui-ci n'a rien voulu entendre. On refuse toujours les bonnes excuses, c'est le drame de la paranoïa moderne. Tandis que le gars qui explique que le chien a mangé son devoir de maths ? Pouf, comme une lettre à la poste. Et donc, dans ce contexte où la confiance entre les êtres humains n'existe plus, on ne va pas tenter d'expliquer pourquoi les Critiques Express VO sont encore tombées en retard cette fois ci. Vous apprendrez qu'on a une excellente explication, et qui implique au moins un séisme et deux narcotrafiquants, mais à quoi bon ? Vous n'avez pas envie de nous croire, cramponnés à vos certitudes, sur ce qui constitue "une histoire crédible" ou bien "une excuse en mousse parce que vous êtes nuls pour gérer un planning". Tss. Vous voulez que je vous dise ? Vous avez perdu votre âme d'enfant.

(Bon, sinon on est désolés, on a même mis un peu plus de numéros cette fois ci, et promis, la prochaine tombera dans les temps.)

Curieuse affaire que cette série The Bat-Man. Sur le papier, tous les ingrédients étaient réunis pour un possible nouveau classique : un retour au contexte originel de l'apparition de la chauve-souris, dans le paysage de l'édition américaine, mais aussi dans le contexte social d'époque. Une bonne équipe créative, une mise en couleurs inattendue, ambitieuse... et pourtant, c'est étonnant, mais le titre lorgne finalement vers quelque chose de plus "normal". De plus habituel. Si la conclusion du dernier numéro était ambitieuse, pour enfin arriver là où tout le monde espérait que le titre allait se rendre, l'écriture de Dan Jurgens, sur le dessin de Mike Perkins, manque peut-être un peu de folie. On résume.

The Bat-Man : First Knight imagine l'apparition du chevalier noir dans le contexte de la Grande Dépression. Les Etats-Unis se sont effondrés sous le poids d'une crise économique difficile, et l'urbanisme a été frappé de plein fouet. Ce contexte, cumulé à l'ascension de la mafia et à un climat politique plutôt morose, a effectivement motivé, dans la vraie vie, l'ascension de personnages populaires tels que The Shadow, et son héritier direct, le Batman. Jurgens place les référents historiques d'usage. On nous explique ce qui se passe, ce qui s'est passé... et ce qui est sur le point de se passer en Europe. Le scénariste installe notamment une figure de rabbin, seul confident de Bruce Wayne, pour tisser un lien avec les massacres en cours à l'aune de la montée du fascisme sur le vieux continent. D'autres référents intelligents sont aussi dispersés ici ou là : dans la mesure où The Bat-Man se base sur le Batman de Detective Comics #27... celui-ci n'a pas été élevé par Alfred. C'est normal, le domestique bienveillant ne sera inventé que plus tard, en 1943.

On apprécie aussi de trouver un chevalier noir vraiment humain, vraiment fragile, et pas du tout calqué sur la montagne de muscles invincible des comics mainstream. C'est vrai : on dit que Batman est intéressant parce qu'il n'a pas de super-pouvoirs, mais dans le monde réel, les shurikens qui désarment les mitrailleuses n'existe pas, et un homme seul peut difficilement en vaincre trois ou quatre. On aurait envie de se dire que tout ça est volontairement métaphorique : Jurgens revient en arrière, à la base, à une époque où le héros n'est rien d'autre... qu'un gugusse en costume de chauve-souris. En lui arrachant ses exploits, ses prouesses, pour revenir vers son principal critère de distinction. Le seul super-héros dénué de pouvoirs particuliers. Les quelques "gadgets" sont aussi dépouillés, volontairement, parce que le Batman de cette époque ne peut pas s'appuyer sur une technologie encore rudimentaire. Et quelque part, tout ça va aussi permettre de comprendre pourquoi le héros avait un flingue à cette période. Pas le choix. L'imaginaire de cette période ne permettait pas forcément de faire mieux.

De son côté, Mike Perkins utilise intelligemment les éclairages, les coupes de cheveux, l'utilisation d'une violence qui évoque les couvertures des magazines pulps pour charger sa Gotham City d'un sent particulier. Et une fois tous ces éléments mis bout à bout... on réalise finalement que tout ceci est finalement assez routinier. Encore, on va nous reparler des parents Wayne. Encore, la rencontre avec Jim Gordon. Encore, le premier combat qui ne se passe pas aussi bien que prévu, comme dans Year One. Bref, encore un recommencement, encore une origine, avec une astuce, quelques idées, mais un Bruce Wayne qui ne paraît pas si différent des autres, si on veut regarder au-delà de l'esthétique convoquée. Pour toutes celles et ceux qui seront passés par les nombreux comics de la période "Year Two" (Monster Men, Night Cries, etc), ce retour au point de départ manque de saveur. Peut-être que le scénario aurait pu aller plus loin en exagérant certains traits propres à cette période, mais le fait reste le même : Gotham City n'a pas tellement changé depuis les années quarante.

Même dans le présent, et en dépit d'histoires plus portées sur la technologies, avec davantage de super-vilains, la ville garde cette même esthétique de film noir, avec ses dirigeables et ses rues ombrageuses. On n'est pas spécialement surpris, dans le présent, de croiser un mafioso italien façon Al Capone dans les Batman modernes. Et même cette utilisation des grandes oreilles a déjà été tentée par le passé, par d'autres équipes créatives, le temps d'un essai de style occasionnel. Bref, The Bat-Man : First Knight est un comics qui tient debout, mais qui n'a pas cette saveur supplémentaire, cet effet de neuf susceptible de le distinguer de la masse. Et avec cette obligation du rythme en trois numéros, qui ne convient pas tellement à l'écriture de Dan Jurgens, on cherche le cliffhanger, la construction par épisodes qui accompagne généralement les bonnes histoires consacrées aux premiers pas de la chauve-souris. Au bout du second numéro, on a l'impression que le comics vient à peine de commencer... qu'on s'apprête déjà à le quitter. A voir pour une conclusion peut-être un peu plus surprenante, mais pour le moment, le titre s'adresse surtout à un lectorat de débutants, qui n'aurait que quelques comics à la ceinture. Les vétérans pourront sans doute trouver la formule rafraichissante, en cherchant les comparaisons, les détails qui dénotent, mais la formule reste peu ou prou la même que Year One, avec un peu plus de bretelles et de chaise électrique.

Corentin

Alors que le public français a pu découvrir (enfin) le trait et le découpage exceptionnels de Jesse Lonergan avec Arca (chez 404 Graphic), le dessinateur est de retour, et encore une fois dans le registre de la science-fiction, avec Man's Best. Qui plus est, cette nouvelle mini-série sortie chez Boom! Studios permet de retrouver un auteur de talent, et assez rare au final, Pornsak Pichetshote. Celui-là même qui nous avait gâté du titre horrifique Infidel (chez Urban Comics) et dont on attend le polar The Good Asian chez Komics Initiative. Avec Man's Best, il est question d'animaux de compagnie et d'un voyage d'être humains vers une planète refuge alors que la Terre est (évidemment) devenue invivable. Arthos (le chat) et ses deux compagnons canins Porthos (un golden retriever) et Lovey (un bouledogue) sont peut-être des animaux de soutien émotionnel, pensé pour conforter les humains au cours d'un long trajet dans l'espace, mais ils essaient aussi de s'entraîner, à l'aide de quelques augmentations bio-mécaniques, à des missions de secours. Tout va basculer le jour où leur vaisseau connaît un accident qui va pousser le trio d'animaux à opérer sur le terrain, loin de leurs entraînements.

Il serait difficile de ne pas évoquer immédiatement la première comparaison qui est venue à l'esprit de toute personne ayant vu le pitch de Man's Best alors autant l'évacuer : il ne s'agit pas d'un pastiche de We3. L'approche est assez différente et même si Pornsak Pichetchote s'intéresse également aux protagonistes humains, ils ne sont pas forcément vecteurs de l'action ou sujet des discussions des animaux. Eux s'intéressent à leur mission, à la façon dont ils peuvent se rendre utile, et c'est même Arthos qui se demande comment être le meilleur chef d'équipe afin de protéger leurs maîtres humains. Les deux chiens sont eux un peu moins malins mais assurent de faire de leur mieux. L'auteur s'intéresse surtout aux dynamiques de groupe et à l'esprit d'équipe quand ce dernier est mis en difficulté dans des temps de crise, une situation à l'imagerie assez évidente au vu des temps qui courent. Comme le dit l'un des personnages humains, le fait d'avoir des animaux comme protagonistes permet d'y projeter ce qu'on cherche de meilleur en nous, et de ne pas avoir de motivations trop "humaines" dans les actions pour réellement se concentrer sur l'essence des interactions.

Man's Best profite évidemment du savoir-faire de Jesse Lonergan, et même si Arca était déjà très grand public, c'est peut-être ici son travail le plus accessible. D'une part, parce que le chara-design pour chacun des animaux au coeur de l'action fonctionne - et il faut s'intéresser à chaque particularité d'eux pour comprendre un aspect de leur histoire ou de leur comportement. Le découpage lui aussi est toujours très maîtrisé, Lonergan cherchant toujours à utiliser la structure du gaufrier puis de la tordre afin de laisser libre cours à son envie de rythme. On voit l'artiste d'autant plus s'amuser lorsqu'il veut utiliser la verticalité de la planche à des fins narratives, ou briser les angles des cases pour obliger le lecteur à adopter une lecture - littéralement - circulaire de la page. Le bonhomme n'a pas fini de prouver à quel point il est bon dans cet exercice, et ce qui est d'autant plus agréable au bout de deux numéros, c'est que Man's Best a envie d'aller là où on ne l'attend pas. De nouveaux éléments arrivent, le contexte de science-fiction permet d'avoir de beaux retournements de situation, et le lecteur finit par se prendre au jeu en se mettant à la place des protagonistes. Il suffit juste de se laisser porter et tenir bon face aux difficultés.

Il n'y avait pas grand doute au vu de l'équipe créative que Man's Best serait a minima une série très sympathique, et c'est ce qu'elle est au sortir de ces deux premiers numéros. Pornsak Pitchetshote a visiblement de la suite dans les idées pour emmener ses lecteurs (et ses personnages) dans des directions sortant des chemins tracés, et le dessin de Lonergan est tout simplement ravissant pour les pupilles. Difficile de dire si le titre sera une pépite SF dans le fond pour le moment mais la forme étant déjà plaisante, il serait dommage de ne pas continuer la lecture.

Arno

- Vous pouvez commander Man's Best #1 à ce lien !

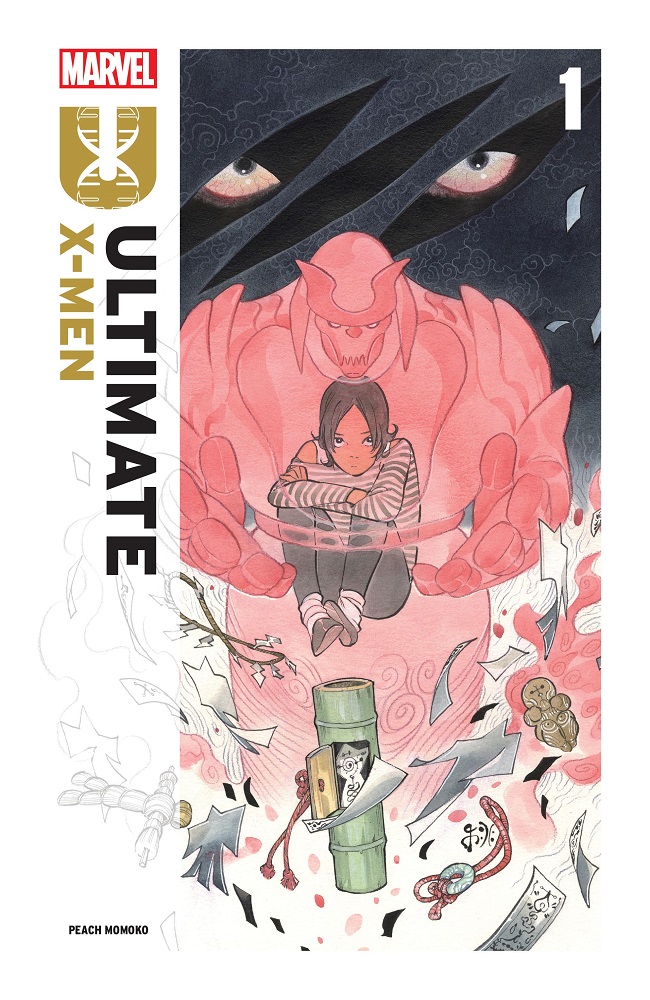

Constat : la Maison des Idées a eu une bonne idée en validant le projet du nouvel univers Ultimate Comics de Jonathan Hickman. Au sortir d'un premier numéro un peu trop classique, où on pouvait légitimement se demander qui était ce nouveau Peter Parker, et qu'est-ce que celui-ci avait de vraiment neuf à nous raconter, le scénariste commence à proposer des réponses... et des réponses plutôt amusantes. Pour faire court : Spider-Man n'est pas encore capable de vous dire quel genre de Spider-Man il s'apprête à devenir. On pourrait s'amuser à mettre bout à bout les premiers comics UMS de Brian Bendis avec ceux de Jonathan Hickman pour rigoler. Rigoler, oui, parce que si le Peter Parker 1610 était un parfait point d'entrée pour les lecteurs adolescents que nous étions (pour beaucoup d'entre nous), celui de la Terre-6160 est un parfait point de retour... pour les lecteurs adultes que nous sommes devenus. Comme quoi. On vous avait bien dit que c'était plus un suite qu'une vraie nouvelle saga.

Dans le présent, pendant que sa contrepartie sur 616 s'empêtre dans son multivers (et ses sidekicks sortis du chapeau, entre autres trucs bizarres), le Ultimate Spider-Man est un papa sympatoche qui se découvre. Parabole sur la crise de la trentaine, l'impression d'avoir loupé un tournant, de la reprise de contrôle de sa propre vie, la série de Jonathan Hickman prend son temps, et installe ses éléments calmement. On aurait même tendance à se dire que le titre parle aussi de la cinquantaine, avec le superbe duo de détectives journalistes formé par Oncle Ben et J. Jonah Jameson, deux vieux grigous de la presse papier qui refusent de rendre les armes. Et qui estiment que le combat est encore possible, qu'on peut prendre un nouveau départ, que tout n'est pas écrit. Et ce malgré un licenciement, l'effondrement de son idéal personnel, et même, pour l'un des deux, le fait d'être resté mort dans la continuité principale pendant plus de soixante ans.

Petit à petit, on comprend où Hickman veut nous emmener. Dans un comics plus familial, où l'histoire de la paternité n'est pas une simple pièce rapportée. Dans une série qui reprend le principe du miroir déformant, comme toute bonne BD floquée du pavillon Ultimate Comics. On va redécouvrir des personnages que l'on connaît, mais différemment, sous un angle plus moderne, plus mature, qui comprend que certaines décisions du passé ne sont pas forcément à reproduire. On comprend aussi que le scénariste a toujours son plan de bataille en tête, et que, comme Bendis et Mark Millar, Spider-Man sert surtout de point d'ancrage réaliste au sein d'un univers en mouvement. Il est : ce gars qui a des pouvoirs, oui, d'accord, mais qui mène une vie normale au milieu d'une partie d'échecs autrement plus conséquente. Spider-Man reste le super-héros le plus accessible, et c'est de son point de vue que l'on réalise que le grand plan du Maker et de ses sbires existe depuis les Etats-Unis, et suit son propre raisonnement isolé. C'est son point de vue qui fournit une densité concrète sur certains événements, à hauteur d'homme.

Et surtout - donnée importante pour ce personnage précis - le comics est marrant. Pas au point de frôler les fulgurances magistrales de Brian Bendis, mais les dialogues, le second degré, le décalage de ce héros qui s'en sort par la parole et l'ironie sont au rendez-vous. Est-ce que c'est une surprise ? Pas forcément. On savait qu'Hickman était un scénariste capable d'humour. Mais l'humour Spider-Man nécessite le bon dosage. Et pour le moment... tout est bien dosé.

Avec de vraies morceaux de fruit référentiels, une intrigue qui s'agit doucement vers quelque chose d'engageant, des designs qui fonctionnent, et une impression de déjà vu qui marche... peut-être justement parce que ce comics est l'un des rares à considérer l'idée que Peter Parker est toujours aussi intéressant une fois marié, installé dans la vie, et pas seulement cet obsessionnel de la facture en retard ou du petit boulot des coins de la rue. En somme, Jonathan Hickman fait mentir un dogme qui aura longtemps étouffé un super-héros engoncé dans sa formule, pour te rappeler à toi, lecteur, que oui, c'est bon : enfin, tu as l'âge de Peter Parker en 2024. Et cette perspective qui pourrait passer pour un gadget ouvre tout un champ de possibilités thématiques jusqu'ici interdites au personnage, ou arrachées au bout de quelques dizaines de numéros par un éditorial féroce. Il s'agirait de grandir... et c'est fait.

Corentin

Oui, c'est vrai, comme souvent il y a beaucoup de Batman chez DC Comics, et par conséquent beaucoup de Batman dans nos chroniques. Sauf qu'ici, il ne s'agit pas de n'importe quel Chevalier Noir, ni de n'importe quelle histoire. Mark Russell - un auteur dont j'ai passé les dix dernières années à vous dire le plus grand bien - s'empare du lugubre super-héros pour raconter une sorte d'origin story qui prendrait naissance dans le contexte socio-politique des années 60/70... et c'est un tour de force. Ne croyez pas qu'il s'agit simplement de prendre tous les éléments connus et de leur mettre une touche rétro avec le dessin (toujours parfait) de Mike Allred. Non. Russell façonne un Bruce Wayne inédit, dont l'histoire et les traumatismes sont autres que ceux que l'on connaît déjà, et d'intrigant sur son ouverture, Dark Age en devient un immanquable dès le second numéro.

Il serait difficile d'expliquer en détails ce qui fait le sel de Batman : Dark Age sans trop vous en dire, mais mettons qu'on va s'autoriser un mini-spoiler histoire de vous exposer la nuance. Dans ce récit, lorsque les parents Wayne sont assassinés, Bruce n'est pas avec eux. Un point de détail parmi d'autres qui met Mark Russell face à un exercice de réécriture totale du mythe de Batman, de ses motivations, de la façon dont il va prendre certaines décisions ou comment il va être formé. D'élève modèle, Bruce est montré comme un délinquant juvénile, qui est la cible d'actionnaires véreux bien décidés à ne pas lui laisser reprendre Wayne Industries lorsqu'il aura dix-huit ans. Russell place sa Gotham City dans un contexte socio-économique difficile, avec la criminalité qui se fait de plus en plus importante, les rêves d'un monde meilleur qui se brisent alors que les Etats-Unis sont en guerre avec le Vietnam - et c'est visiblement une façon pour l'auteur de revenir sur ce conflit, très important dans l'histoire américaine, en plaçant Bruce Wayne en son sein. Notamment au cours d'un second numéro qui là aussi, réinvente de façon très maligne l'un des personnages les plus importants dans la mythologie de Batman et dans la formation de Bruce Wayne vers son alter-égo encapé.

Batman : Dark Age ne serait pas aussi appréciable sans l'artiste présent sur les planches, qui n'a depuis longtemps plus rien à prouver quant à son talent et son savoir-faire. Mais il faut l'écrire à chaque fois : Mike Allred est un croisement de génie et de mutant du dessin. Pour qui apprécie son trait, le dessinateur se montre encore et toujours à son meilleur niveau : sa façon de montrer une Gotham rétro' (mais pas trop), les redesigns des costumes, il n'y a vraiment rien à redire, les couleurs de Laura Allred attestant comme depuis bien longtemps de la perfection de cette association.

C'est fou ? Pas vraiment. Un auteur multi-récompensé et multi-nommé aux Eisner Awards démontre une fois de plus qu'il est un grand auteur. Batman : Dark Age prend le contrepied total de ce à quoi on pouvait s'attendre en ne s'amusant pas qu'à réécrire le mythe du Chevalier Noir, mais en lui donnant une saveur inédite, qui trouve une construction cohérente avec le contexte socio-politique auquel s'intéresse le scénariste. C'est brillamment illustré par Mike Allred, et la seule hâte qu'on a, c'est de voir la suite (et d'avoir Superman : Space Age en VF, aussi).

Arno

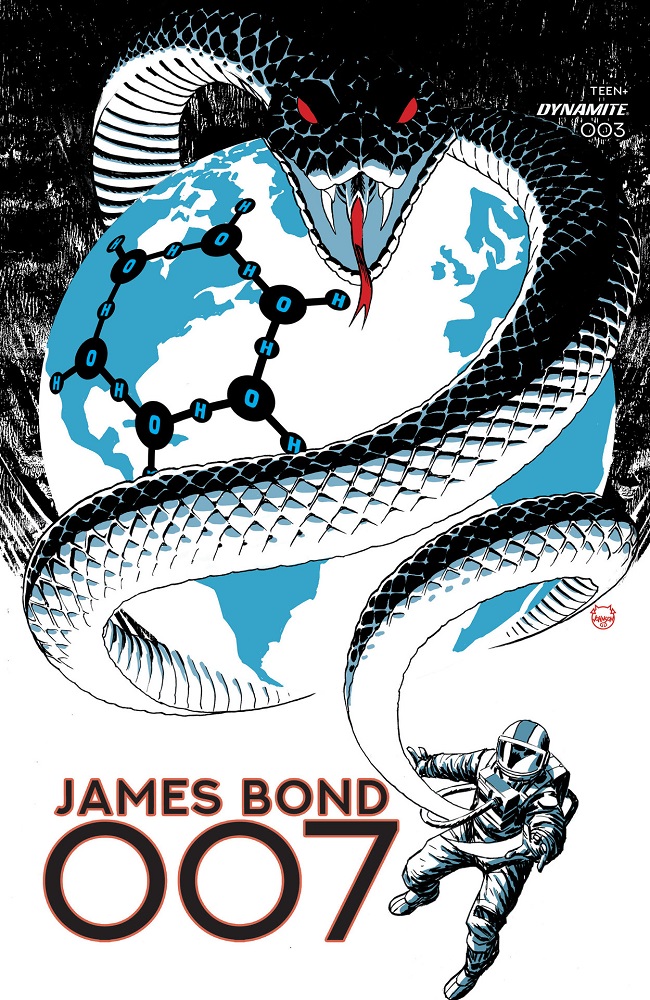

Avec Garth Ennis, il est souvent difficile de savoir ce qui distingue le bon comics du comics moyen. C'est le problème des grands auteurs - "point faible, trop fort", vous voyez le raisonnement. Sur le papier, si vous n'avez jamais lu de comics signés Garth Ennis, et que vous avez envie de commencer par James Bond, parce que vous êtes fans de ce personnage, de cette licence, le résultat est au rendez-vous. Comme à l'époque de Warren Ellis, on apprécie de découvrir une plume de talent à l'écriture d'un personnage intéressan. Pour une série qui accepte de prendre ses distances avec les habitudes du cinéma pour préférer le héros des romans. Un agent plus froid, plus cruel, peut-être un peu moins joueur... et toujours fondamentalement détaché. Chez Fleming, au départ, James Bond est une arme au service d'une mission. Avec du caractère, un penchant pour le jeu, la séduction, mais une arme tout de même. Garth Ennis applique cette philosophie sans aucune concession à la franchise.

Le héros traverse les scènes en s'enfermant dans un mutisme élégant, d'où s'échappent quelques saillies amusées, mais surtout beaucoup, beaucoup de froideur. Pour un scénariste spécialisé dans l'écriture de comics militaires, des bataillons, des troupes de troufions dans les tranchées, l'idée d'un assassin au service de l'état, qui agit seul et sans l'excuse d'un Frank Castle, on pouvait s'attendre à une commande rapide, exécutée sans plaisir. C'est tout l'inverse. Garth Ennis va profiter de cette passion (somme toute relative, probablement inexistante) pour l'idéal masculin que représente James Bond et en faire un héros à sa mesure. Efficace, rapide, économe, mais aussi grande gueule et dangereux, avec l'habituel humour de sale gosse qui forme le fil rouge de l'ensemble des personnages créés par le bonhomme. Le scénario se dépouille de tout élément de surplus : on avance vite, avec une logique de détective, vers l'élément suivant. En gardant en tête l'importance du mort au kilomètre, et du contraste entre la violence des situations (et le risque de fin du monde qui se présage) et le détachement de ce héros, pour qui la mission n'est rien d'autre qu'un boulot de plus dans une longue liste.

Et dans la mesure où Dynamite Entertainment a laissé carte blanche à ses scénaristes, pour transformer James Bond en une saga anthologique, qui alterne les styles et laisse à chacun la possibilité de modeler le héros sans se préoccuper des codes en vigueur, on retrouve quelques astuces en forme de signature. De l'humour idiot, à distance, des effets de style dans les scènes d'action. On exagère la relation entre M et Bond, qui se résume généralement à un patron (ou une maman) qui doit canaliser les ardeurs de son employé (ou de son fils), pour dire que, cette fois, l'agent est un authentique fouteur de merde et que son supérieur est chaque fois pris au piège de ses nombreuses pitreries. La sauce prend, et le résultat rappelle encore une fois ce que le James Bond des comics a mieux réussi que son homologue du cinéma : enfin, il n'est plus simplement le jouet d'une routine, mécanique - certes agréable mais répétitive - et devient l'objet d'étude d'un auteur qui peut s'amuser à expérimenter. A franchir la ligne. A se l'approprier.

Maintenant, pour revenir à la question fondamentale : est-ce que cette série est un bon comics de Garth Ennis ? Oui et non. C'est un bon comics, certainement. Mais à l'échelle de ce que l'auteur produit, on sent plutôt une envie de se divertir, de secouer un peu les manies de cet avatar populaire de la fiction britannique, que l'œuvre d'un scénariste qui se donne les moyens de produire quelque chose de marquant. Une bonne BD à la commande par un bonhomme qui est de toutes façons incapable de rater quoi que ce soit, à ce stade de sa carrière. Garth Ennis a trop écrit, trop expérimenté, trop souvent travaillé avec des éditeurs parfois rigides et parfois souples, inventé trop d'histoires pour ne pas avoir compris entre temps ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas, dans ses propres créations ou sur celles des autres. Alors, sans surprise, le résultat est une garantie évidente. Mais, il serait aussi intéressant de découvrir un éventuel tome 2 ou 3 pour voir ce que l'auteur aurait envie de faire si on lui donnait les moyens de remanier Bond sur le temps long.

Corentin

Né d'une envie de métissage local, comme le Batman : The Dark Prince Charming d'Enrico Marini, ce crossover entre Batman et Dylan Dog n'est pas forcément l'anomalie à laquelle beaucoup s'attendaient. En réalité, le résultat est même plutôt agréable, et en particulier sur le plan des dessins. Alors, pour commencer : en France, Dylan Dog est évidemment le moins connu des deux (et en vérité, c'est probablement vrai pour l'Italie aussi). L'idée n'est pas tant de vous prendre par la main que de raconter une petite histoire, entre des personnages que l'on imagine capables de faire cause commune face à une menace trop dangereuse pour être affrontée sur un plan individuel. Et dans une période où les comics Batman ont eu une fâcheuse tendance à se compliquer, souvent pour pas grand chose... l'approche des cousins transalpins propose un résultat plus essentiel, dépouillé, et pas forcément malvenu.

Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, Dylan Dog se présente comme un genre d'exorciste doublé d'un détective, qui se charge d'enquêter sur les différentes menaces liées aux thèmes du paranormal. Doublé d'un assistant qui ressemble à Groucho Marx... et qui fait de l'humour à la Groucho Marx. Si vous ne savez pas qui est Groucho Marx, cette technologie nouvelle qui fait fureur chez les lycéens, "Google", répondra à toutes vos questions. Menés sur la piste d'une alliance entre leurs deux pires ennemis, Batman et Dylan Dog vont être amenés à se croiser, avec une Catwoman au cœur de la mêlée. Globalement, un comics qui fonctionne sur ses atmosphères, un superbe usage de la couleur, des contours, et une générosité dans la quantité de pages disponibles qui permet à cette série d'être engageante en l'espace d'un simple premier numéro. Les scénaristes insistent sur l'imagerie d'un Joker à l'ancienne, encore blagueur, encore torturé par son passé, et qui déjoue le stéréotype du psychopathe avec quinze coups d'avance que sa popularité dans le mainstream actuel a décidé de mettre le plus souvent en avant. On note au passage que le titre est relativement incohérent avec le canon classique en ce qui concerne les origines du clown... mais bon, on est en Europe, tout le monde n'a pas forcément eu le temps de rattraper Chip Zdarsky.

Au global, la série reste agréablement rythmée, en prenant son temps pour instiller l'idée d'une menace à petite échelle, mais crédible. Les auteurs comprennent visiblement la difficulté d'introduire Dylan Dog à un éventuel public américain (dans la mesure où, si ce titre a bien été produit à destination du lectorat italien, on a dû envisager la possibilité d'une exportation aux Etats-Unis assez rapidement), et rien ne paraît grotesque ou grossier dans l'appareillage général. A l'exception des traductions du sidekick, qui passent apparemment à côté de l'humour pinçant et caustique du personnage dans la version originale. On verra comment s'en sort la VF si celle-ci finit par voir le jour. En définitive, on sort de là avec l'impression d'un monde coloré, presque hors du temps, et d'une petite BD qui a tout d'un film d'animation dans une ambiance de roman de gare, à la fois inoffensive et séduisante, même si quelques détails produisent un effet de vallée dérangeante pour les fans durs de la chauve-souris.

Bon, maintenant, on avait aussi d'en parler parce que l'expérience est marrante (et qu'on ne serait pas contre d'autres Batman en Europe, avec des artistes de franco-belge, au hasard), mais le titre reste relativement dispensable si ce genre de métissages surprises ne constituent pas une passion personnelle. Le charme du titre passe surtout par le minimalisme de son scénario, qui joue sur des mélodies connues de la fiction des détectives, mais dans l'idée, le titre n'est pas une transfiguration complète. On aurait même envie de dire que la partie Dylan Dog reste la plus importante - Batman est un touriste en terre étrangère, et doit suivre le rythme et les codes de son hôte. Par souci d'éducation. Reste donc une chouette petite idée, avec les défauts de ses qualités, mais surtout l'impression de quelque chose de frais et qui pourrait même motiver le lecteur ouvert d'esprit à se rencarder sur les aventures de cet autre spécialiste de l'occulte. Peut-être que c'était le but, si ça se trouve.

Corentin